青岛

“科学”号卡罗琳海山航次科考笔记(四)——ROV作业篇·生物采集

徐雨 张均龙,中国科学院海洋研究所

清晨拂晓,天空中斜雨纷纷。在西太平洋茫茫的大海上,“科学”号科考船上的工作人员正紧张有序地准备着“发现”号的下潜工作。虽然天气不好,但大雨并没有浇灭一颗颗兴奋激动的心。每次“发现”号的下潜总能有新奇的发现,怎能不让人心怀期待。

工作人员冒雨爬上爬下检查设备

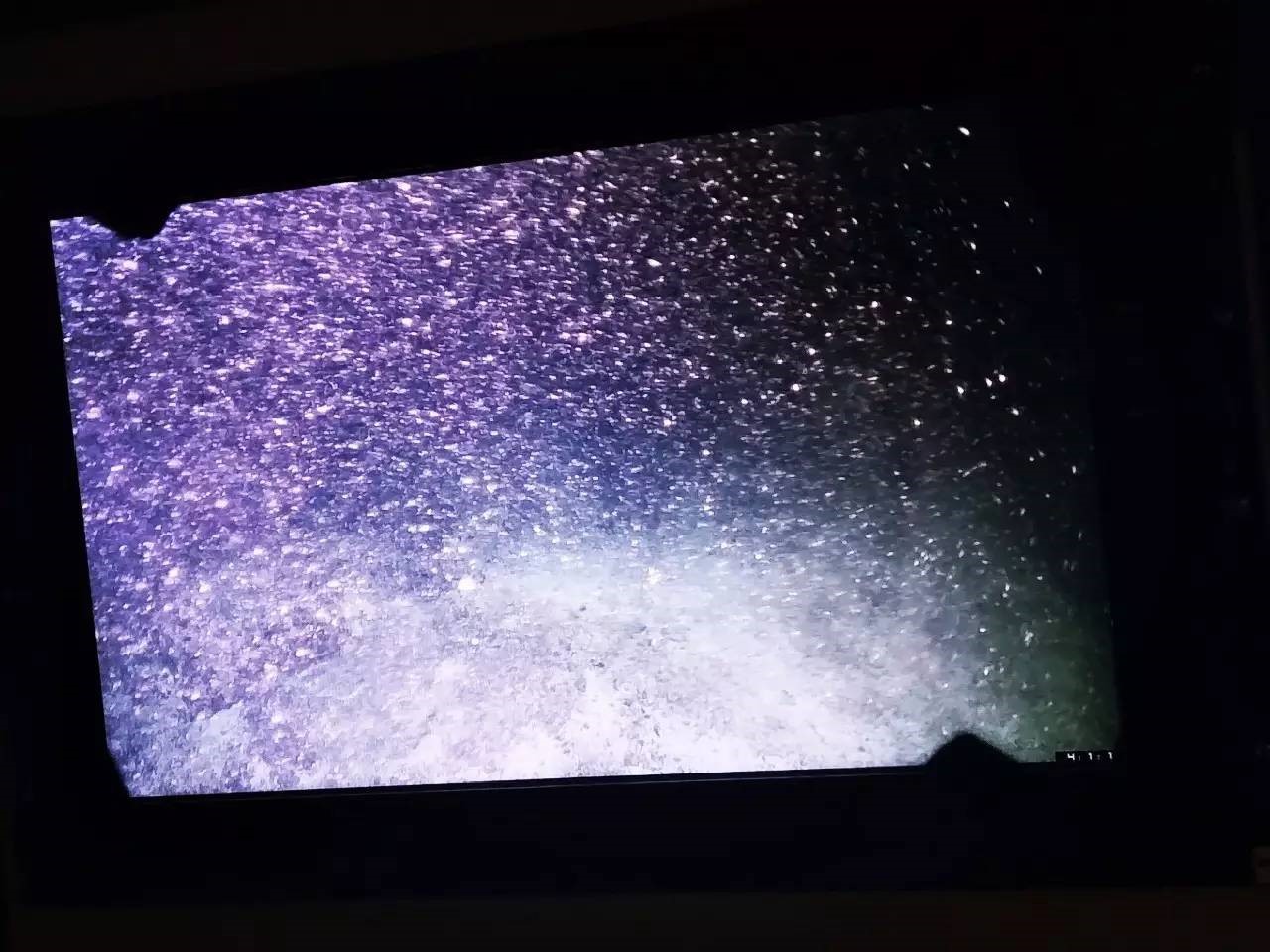

“发现”号在海底拍摄到的“海雪”

9时许,“发现”号开始下水,这次下潜的目的地是海山山脚处1500米的海底。在近一小时的下潜后,“发现”号到达海底既定位置。酷暑之际在热带大洋科考,我们却在海底深处观赏“漫天飞雪”这一奇景。

工作人员吴岳正在操控ROV

驾驶室内,二副温家兴正在调整船的位置。

地球物理室内负责数据的收集和记录

ROV的下潜和作业需要各部门协同配合,ROV操控室内控制“发现”号的收放、工作并保持与各部门的通讯;船上的驾驶室则需要时时关注ROV的位置,并相应地不断调整船的位置与艏向;ROV和船的各种数据不断地发送到地球物理室内,工作人员负责汇报各种参数并进行记录。

ROV的操控是个技术活,ROV在深海要经受高压、低温等恶劣条件的考验,机械臂灵活程度自然也不如在甲板上,但操控人员早已轻车熟路,利用机械臂作业灵活自如。在操控室里,现场指挥、操控人员、记录人员同时进行工作,既要操控海底的ROV,又要关注操控台屏幕上的各种信息,既要保持与船上各个工作室多方联系和指挥,共同完成采样工作,又要做好各种信息的记录采集工作,可谓既指点江山、又激扬文字,但一切都是井然有序。在“爬山”搜寻过程中,我们采集了许多样本,其中不乏新奇之物。

ROV出水

经历了五、六个小时的采集,在爬升到海面下300米时,“发现”号完成了采集工作。它浮出水面返回“科学”号时已是夜晚。我们早已准备好样品筐,迎接大海给予的馈赠。

样品被抬放到凉爽的恒温实验室。在这里,我们对样品进行拍照、分类处理、记录并贴标签保存。每一份样品都要认真清理,根据不同的生物和不同的保存方式分瓶存放。

处理样品中

在干性实验室,对采集样品相关的种类、站位等相关数据信息进行记录、处理和分析,整理好表格备份存档。

数据处理和记录中

一天下来,有时熬到凌晨都是家常便饭。这里,夜不再寂静,船舱里日日夜夜不灭的灯光,陪伴着我们工作人员繁忙的身影一同到天亮。当明媚的骄阳再次洒下,6时多的闹钟唤醒了沉醉在昨日疲倦中酣睡的身躯,开启一天新的轮回。

彩云出岫

很庆幸,在此领略了很多人一生都没有机会见到的无限深海风景,结识了一群可爱的、不辞劳苦、认真工作的人。每一个新奇事物的出现,总会撩拨一颗兴奋的心。而我,选择心如止水,犹如“科学”,面对一番惊涛骇浪,依旧波澜不惊,也犹如这片海,博大包容。