青岛

张孝威——新中国海洋渔场调查先驱

记中国科学院海洋研究所研究员张孝威

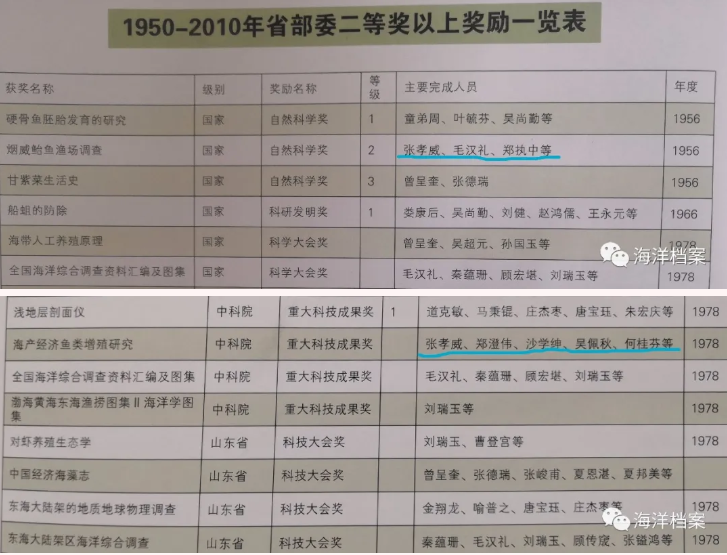

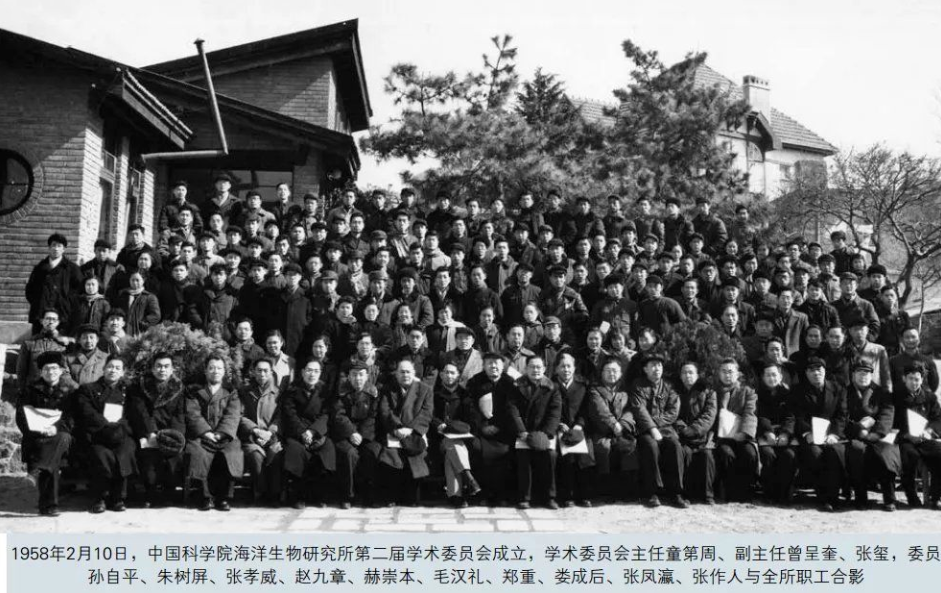

图片来源:《中国科学院海洋研究所60年》

兴趣所致 学成归国

1913年9月21日,张孝威出生于江苏苏州一个并不富裕的家庭,其父母很重视四个孩子的教育。后来,四兄妹均大学毕业,兄长张梦白东吴大学(即现苏州大学)历史系毕业,后成为苏州大学历史系教授、系主任;妹妹张蓉初同在东吴大学历史系毕业,后成为北京大学历史系教授。

张孝威的书香家庭还有他的妹夫北京大学历史系教授杨人楩,姐夫是我国水产界前辈陈子英,新中国成立后成为上海水产学院教授,他对张孝威选择鱼类研究产生了重要影响。

“他小时候就爱养鱼,对各种鱼都很有兴趣,别人养的鱼得了病就会死去,但他养的鱼都能活,当鱼身上有菌起斑的时候就用盐涂抹以杀灭细菌”,女儿张以恳回忆起张孝威讲的童年经历。

1936年张孝威就读于东吴大学生物系,1941年毕业后就职于福建省动植物研究所,并在厦门大学开设脊椎动物课程,同时帮助水产界知名学者陈子英翻译遗传学,他精通英语,日语熟练。

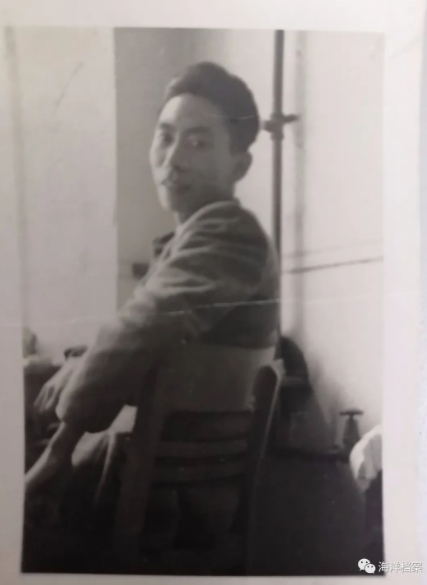

张孝威在英国普利茅斯研究所

1951年,新中国百废待兴,各个学术领域人才非常缺乏,我国的海洋科研水平更是远远落后于发达国家,时任中国科学院海洋研究所所长的童第周先生向张孝威发出了邀请,张孝威克服重重阻扰于1951年回到了新中国。

勤恳钻研 身藏功名

回忆起张孝威回国时的情景,今年已经96岁高龄的张孝威夫人张静芳女士露出了慈祥的笑容:“除了书他什么也没带回来,一点礼物也没有,所有的钱都买了书,归途中绕道非洲埃及等多个国家才回到新中国”。1923年出生的张静芳,1949年毕业于东吴大学经济系并留校工作,1951年两人成婚后随张孝威来到青岛。

为了科研,张孝威留给家人的时间少之又少。“如果哪天看到他按时回来,那一定是病了”,张静芳说。张孝威把时间尽可能多的留在了实验室。在张以恳的回忆里,一直到她14岁时父亲去世,张孝威与家人也是聚少离多,“白天见不着,晚上醒来总是看见父亲在台灯下轻声读英文书”。星期天则不同,她很喜欢跟着父亲去莱阳路53号实验室看显微镜、鱼缸鱼池饵料池里养的鱼和饵料虫。

“烟台、威海外海渔场及其附近海区鲐鱼资源调查”后,张孝威等人发现由于过度捕捞,我国黄海鱼群大幅减少(1953年鲐鱼总产量达一万吨,1958年总产量已不足一千吨),为了实现渔业可持续发展,他们决定开展人工养殖。

但当时的技术水平还无法解决饵料的问题,为了解决这一难题,张孝威建了多处饵料池,做了无数次的实验,周日也不休息,最终发现了养殖鱼苗的饵料——卤虫。

张静芳回忆道:“他天天不停地找、不停地试验研究,最后成功的时候特别高兴”,张孝威当即逐级上报了这一研究成果。由于当时的条件限制,上级本着保密原则,没有允许公开发表。多年后日本才发现使用卤虫养殖幼鱼的方法并公开宣传,但他们不知道的是中国人早已掌握了这项技术。

提出《关于加强海洋工作的建议》并建议成立国家海洋局的29名专家

1963年5月6日,国家科委海洋组刘好治、毛汉礼、曾呈奎、赫崇本、张孝威等29位科学家联名向党中央、国务院写信,提出《关于加强海洋工作的建议》,为我国海洋事业发展提供了重要参考。

1963年秋—1965年秋,张孝威作为主要人员参与了中国科学院海洋研究所1964年重点工作项目《长江口—舟山渔场调查》的讨论和计划制定等工作,并受中科院海洋所委派,带着此项目的初步意见参加了中国科学院、水产部和国家科委海洋组关于落实国家1964年重点项目《水产十年规划和决定》的会议。

在此次会议上,张孝威除了参加海洋渔业资源的讨论并指出黄渤海区小型中上层鱼类——鳀鱼的潜力相当大但却未能被充分利用外,还着重介绍了中国科学院海洋研究所对长江口—舟山渔场调查的初步意见,获得参会代表一致认可,认为应在该海区进行综合性调查,并将调查范围向东扩大,配合东海中部中上层鱼类的调查。

张孝威在青岛

张孝威一生发表过多篇学术论文、专著,对我国渔业经济具有现实指导意义,其中包括:《川西、康东鱼类志》(1944年);《对烟台外海鲐鱼渔业的合理经营与繁殖保护的初步意见》(1958年);《烟台外海鲐鱼的生殖习性》(1959年);《十年来我国四种主要海产经济鱼类生态的调查研究》(1959年);《中国经济动物志—海产鱼类》(1962年);《鲐鱼》(专著,1983年,由中国科学院海洋所根据张孝威手稿组织专家整理出版)等等。

矢志不渝 奉献一生

2019年10月15日,中国海洋档案馆一行4人前往北京拜访了张孝威的夫人张静芳女士及女儿张以恳女士,并获得部分史料,对于完善张孝威先生生平资料起到了重要作用。

文章来源:“海洋档案”微信公众号