青岛

奋斗百年路 启航新征程

弘扬科学家精神

青岛市市南区的福山路幽静安详,历史的厚重感扑面而来。福山路的尾端有一处名人故居——福山路36号,一位名叫毛汉礼的学者曾经居住于此。望着这栋静谧的小楼,人们依稀能看到毛汉礼先生端坐在办公桌旁,炯炯有神地注视着远方,流露出对中国海洋科研事业无限的眷恋和期待。

、

毛汉礼故居

1919年,对中国是特别的一年:五四运动爆发,马克思主义思想从西方传入东方……

同年,毛汉礼出生在浙江诸暨,从此他开始了与祖国跌宕起伏的命运紧密相连的一生。

日本侵华时期,毛汉礼只身一人,风餐露宿,赤脚跋涉1500余公里至广西求学;抗战胜利后,他远渡重洋,到加利福尼亚大学攻读物理海洋学;中华人民共和国成立后,美国政府禁令解除,毛汉礼立即归国,投身中国海洋科学事业,开始了他在瀚海大洋里的科研人生,成为我国物理海洋学奠基人之一。其研究成果先后获中国科学院自然科学奖、全国科学大会奖、中国科学院重大科技成果奖、山东省科学大会奖等。1980年,毛汉礼当选中国科学院学部委员(即中国科学院院士)。

点击观看《初心遇故居——走近毛汉礼》

以拳拳爱国之心蹚平艰苦求学路

1919年1月25日,毛汉礼出生于浙江诸暨县枫桥镇毛家园村一个农民家庭。10岁那年,村里办起了第一所小学,毛汉礼成了第一批学生。毛汉礼成绩优异,就读一年便考取了县里的正式高小,之后又以高分考取了金华高中。

当时的中国,时局震荡,毛汉礼的求学之路也因此历经波折。

1931年,九一八事变爆发,正常的教学无法进行,毛汉礼不得不回到乡下。坚持学习的他,在家里自学完高中课程,参加了高等学府考试,被浙江大学史地系录取。

由于战争的爆发,浙江大学被迫内迁广西,毛汉礼家境贫寒,无法支付路费和学费。为了筹集费用,他应招到浙江省财政厅在县城办的一个短期训练班里做零活,担水、扫地、劈柴……终于凑足了费用。

1938年,日本飞机轰炸了野山,战乱使浙江大学继续内迁贵州遵义,毛汉礼带的钱早已所剩无几。无奈之下,他白天赶路,夜宿街头、荒郊或土地庙,经过一个月的跋涉,终于如期赶到遵义,入读浙江大学。

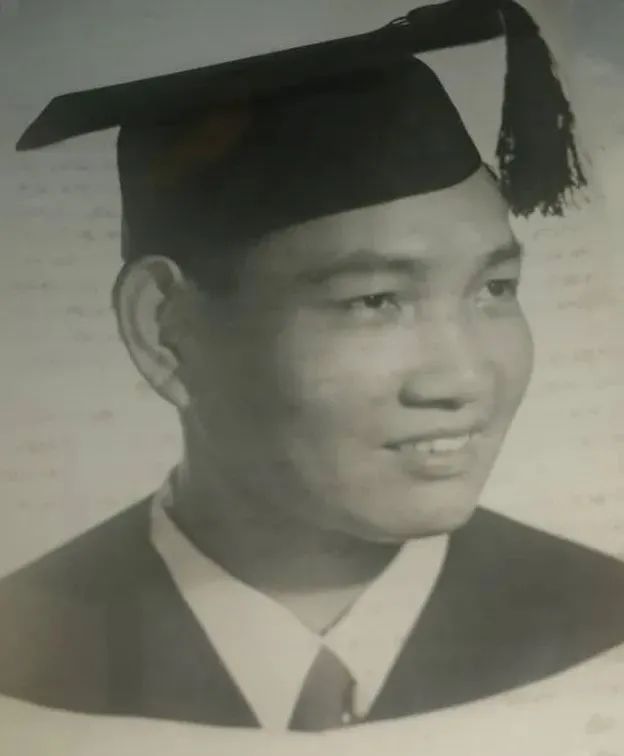

青年毛汉礼

1946年,当时的国民党教育厅决定招考部分公费留学生,送往国外学习,毛汉礼报名应考。

根据毛汉礼在浙江大学所学专业,可报考地理、气象两个方向,但他注意到报考海洋方向的人寥寥无几。青年毛汉礼想,历史的教训是难以忘记的,帝国主义列强对中国的侵略大都是从海上破门而入,所以中国要想有自己强大的海上国防,应该有自己先进的海洋事业。

毛汉礼决定报考物理海洋学。

1947年,毛汉礼考取并被批准到美国加利福尼亚州立大学斯克里普斯海洋研究所学习物理海洋学。

到美国的第一年,他在加州大学洛杉矶分校补课。1948年秋回到斯克里普斯海洋研究所。1949年,毛汉礼攻读完成硕士学位,决定留在斯克里普斯海洋研究所,一边任教,一边攻读博士学位。

刚开始博士阶段的学习时,由于国民党的接连失败,教育厅断绝了中国留学生的学习费用供给。毛汉礼并不想放弃学业“空手”回国,他选择去餐馆打工,靠微薄的收入维持学业。

艰苦的海外求学生活磨炼了毛汉礼的意志,也坚定了他为国效力的决心。

经过两年的努力,1951年8月,毛汉礼终于如愿以偿,获得了博士学位。多年的夙愿实现了,毛汉礼的心情异常激动。他立即写了回国的申请,希望能为祖国的海洋科研事业效力。但当时由于中美在朝鲜交战,美国政府颁布禁令“凡在美国的中国科学工作者一律不能回中国”。

毛汉礼博士毕业

回国请求遭到了美国移民局的拒绝,毛汉礼十分气愤。为了早日回到祖国,毛汉礼毅然选择请律师同美国移民局打起了官司,这官司一打便是三年,这一切的艰辛和抗争都体现了一个中国知识分子的铮铮铁骨和爱国之情。

1954年,周恩来总理在日内瓦会议期间向美国政府代表团提出了关于允许中国留学生和学者自愿回国的要求,美国才解除了这条禁令。1954年8月,毛汉礼结束了七年的美国生活,同钱学森等人一起,成为新中国成立后美国政府解除禁令第一批从美国归国的科学家。

1950年8月31日100多位中国留学生乘坐威尔逊总统号邮轮离开旧金山回国

献身海洋科学事业鞠躬尽瘁为国建言

国之初,毛汉礼35岁。

他来到新中国当时唯一的国立海洋科研机构——中国科学院海洋生物研究室(中国科学院海洋研究所前身),领导该室海洋环境组的工作。

毛汉礼(左6)、童第周(左9)、曾呈奎(左13)等在中国科学院海洋研究所旧址会见来访的民主德国科学院院士Ries教授

当时正值我国大力发展科学事业之际,毛汉礼常说:“海洋科学是一门综合性、实验性很强的科学,要尽量采用当代高新技术进行调查研究……没有准确可靠的调查资料,就很难得出准确的结论。”

1955-1956年,他与海洋所研究员张孝威共同领导了我国首次开展的“烟威外海鮐鱼渔场海洋学调查”研究,并讨论将“紧密结合生产建设,从海洋调查入手,逐步深入提高”作为发展我国海洋科学事业的战略方针。

烟威外海鮐鱼渔场海洋学调查

毛汉礼十分珍惜党和政府赋予他的“用武之地”,尽心尽力为发展我国海洋科学事业献计献策。

1956年,他参加了由周总理亲自领导的“十二年科学远景规划”海洋学部分的制订工作。规划制定之初,我国许多海洋机构尚未建立,执行这一规划的条件尚不具备,他便积极争取领导支持,努力创造条件。

毛汉礼等参加拟制全国长期科学规划工作的科学家合影

为了迎接“十二年科学远景规划”的任务,毛汉礼领导并见证了中国海洋科学事业发展的多个“第一次”。1957年6月,上海中华造船厂改装了我国第一艘海洋综合调查船——“金星”轮;1957年,毛汉礼领导开展了我国第一次大型综合海洋考察——渤海及北黄海西部综合调查,并亲自搭载“金星”轮带队出海负责第一个航次调查;其后,他又主编并撰写了我国第一部海洋综合调查报告——《渤海及北黄海西部综合调查报告》。

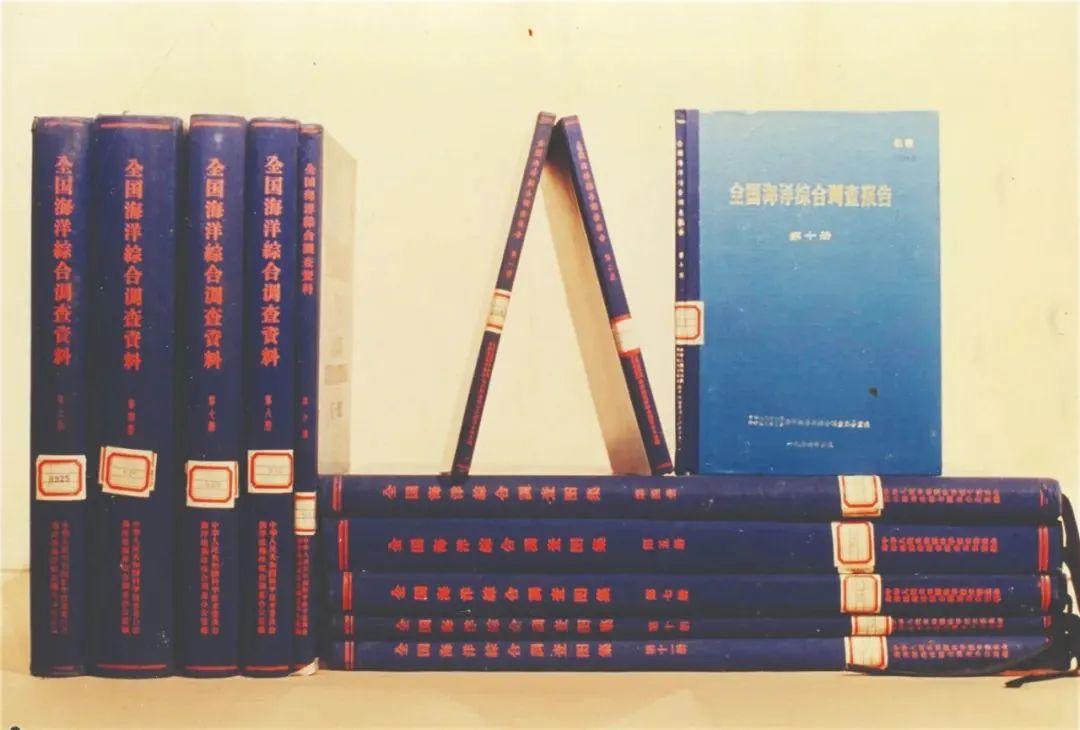

1958至1960年间,我国执行“十二年科学远景规划”中规定的任务:中国海洋综合调查及其资料与图集的编辑,简称“全国海洋普查”,这是我国海洋科学发展史上的一个重要里程碑。调查实施期间,毛汉礼离开家,足迹遍及中国沿海,主编出版了逾百万字的海洋科学名著《全国海洋综合调查报告》。

全国海洋综合调查报告

调查结束后,他参加并指导了“黄东海水文现象和水团分析”的研究工作,其研究成果仍是迄今为止阐述黄海水文与水团最全面、最系统的文献。

在进行了大量实地考察工作之外,毛汉礼在学术理论方面同样大有作为。1957年,毛汉礼与日本著名海洋学家吉田耕造合作,写成《一个大水平尺度的上升流理论》一文,该文被认为是上升流理论研究的经典文献之一。

20世纪70年代后期以来,他主持了中科院重点课题“黄东海大陆架综合调查研究”和“黄东海环流结构与海气相互作用的研究”。这两项研究共完成重要论文报告30余篇,其中“东海环流结构中的两个主要分量(长江冲淡水及东北部气旋型涡旋)”和“黄东海水文物理学的调查研究”分别获得中国科学院1985年重大成果一等奖和二等奖。1980 年,他当选为中国科学院地学部学部委员(院士)。

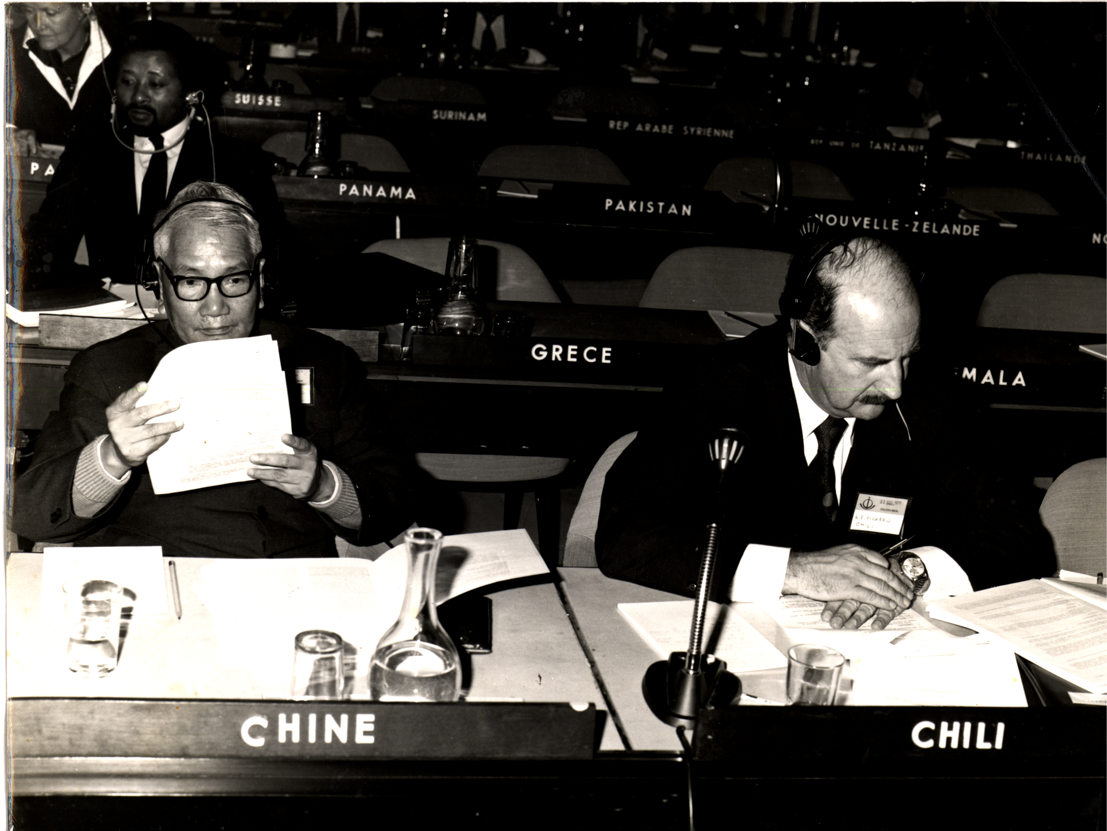

1977年,毛汉礼突患心肌梗塞,但仍坚持工作。直至晚年,毛汉礼仍积极投身于国际交流工作中,前往世界各地参加会议,进行科学考察、访问。

毛汉礼在巴黎参加联合国教科文组织政府间海洋学委员会会议

不拘一格育人才勇攀科学高峰

毛汉礼培养人才,一丝不苟而又不拘一格。

他认为,发现和培养科研工作中的“将才”和“帅才”是科研工作的头等大事。他常讲:“没有一个能打硬仗的科学集体,是不能进行科学攻关的,更不能达到科学的最高峰。”

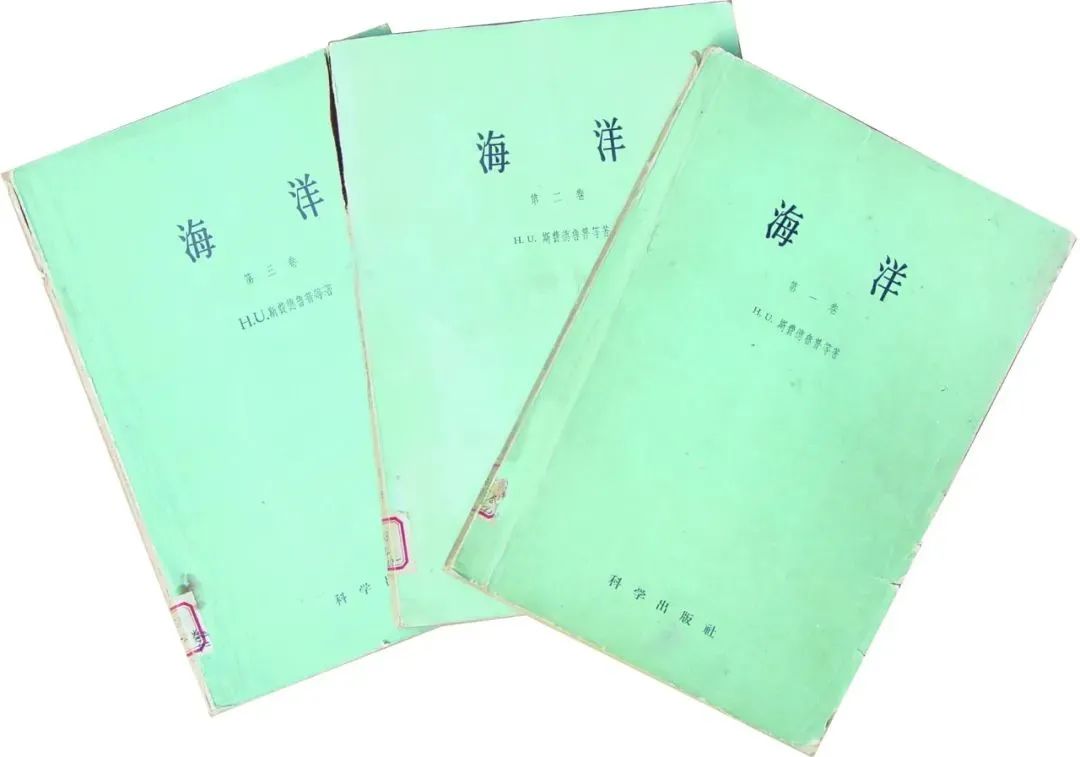

回国之初,鉴于当时多数年轻人英文水平较差,为了让大家借鉴西方经验,毛汉礼在其夫人范宜君的帮助下,短期内翻译出了200万字的经典著作,其中《海洋》一书被认为是到20世纪40年代为止,全世界海洋科学最全面、最系统、最权威的著作,这本书的编译出版对于我国当时的海洋科学知识传播起到了重大作用。

1956年,在我国开展大规模海洋调查之前,毛汉礼领导开办了一期相当于大专水平的培训班。1960-1963年,中科院为满足科技飞速发展对科技人员的需要,决定采取加快培养的方法,培养紧缺人才。毛汉礼又承担了海洋学领域的任务,从全国理工科大学三年级的学生中招收了40名学员,定向培养,开办了一届物理海洋专业大学本科培训班,这些人后来被分配到全国各海洋科研机构,成为科研与管理中坚力量。

毛汉礼(一排左3)参加中科院海洋所第一届博士论文答辩会

为了培养高层次科研人才,1961年毛汉礼开始招收研究生,中国科学院院士胡敦欣就是毛汉礼首批招收的三个研究生之一。到上世纪80年代,毛汉礼累计培养了近20名硕博士研究生,这些研究生和博士生遍布全国各海洋机构,成为我国海洋科学研究领域的中坚力量,毛汉礼也因此被誉为“精心育人、桃李满园”的科学家。

1988年11月22日,毛汉礼因心脏病突发抢救无效,在青岛逝世,终年70岁。在逝世的前两天,毛汉礼还亲自目送“极地号”考察船赴南极考察,还前往青岛市老年海洋工作者协会全体大会,并作了学术报告,为我国海洋科学事业的发展站好最后一班岗。

本文来源:中国科学院海洋研究所