青岛

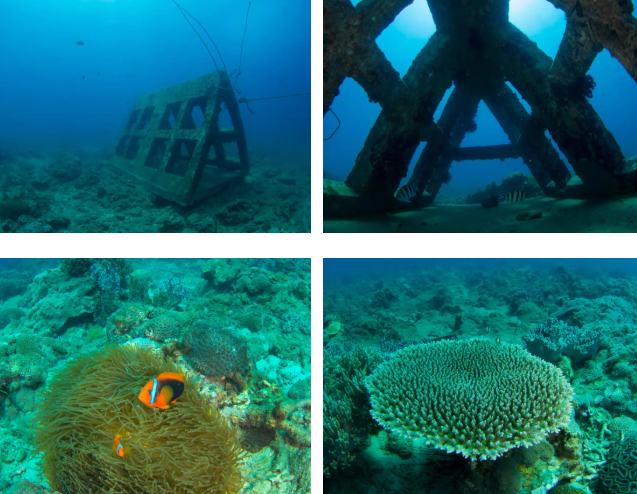

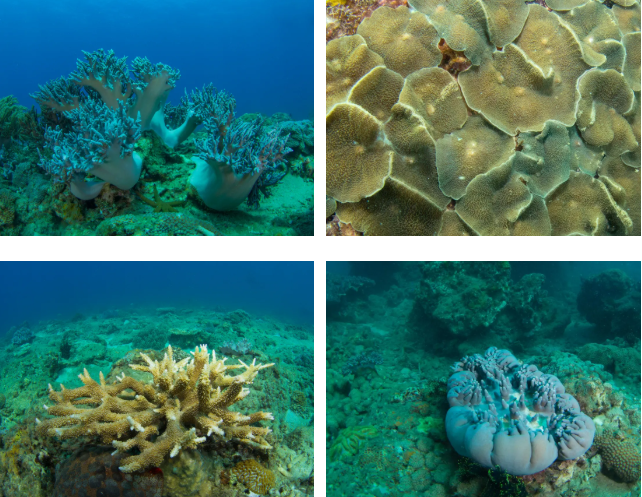

从2011年投下首块鱼礁开始,蜈支洲岛海洋牧场建设已经进行了10年。这十年间,珊瑚自己从水泥礁石上长了出来,鱼群一点点扩大,生态修复效果显著,海洋牧场的面积从建设初期的一千亩,扩大到了四千亩。

这些变化对指导了蜈支洲岛海洋牧场设计并全程参与建设的海南大学教授王爱民来说,这是一个满意的成绩,也是一个新的开始。

王爱民是海南大学海洋学院教授,研究贝类养殖多年,同时,也是海南大学南海海洋资源利用国家重点实验室海洋牧场团队的教授,是海南海洋牧场建设的重要引领者、参与者和见证者。

2001年5月,王爱民来到海南大学从事科研工作,最初承担的是贝类养殖学教学。他带领团队,历经10年成功培育出马氏珠母贝“海优1号”,这是当时海南省培育出的第一个水产新品种,也是我国培育的第一个海水珍珠贝类新品种。

2010年,一次偶然的机会,王爱民开始接触海洋牧场。这对于当时的他来说,还是一个比较陌生的领域。“刚开始我也是个门外汉。”王爱民说,“因为从事海洋相关科研时间较长,进入角色快一些。”

在他看来,海洋牧场,就是在一定海域里给海洋生物建设它们的生息环境,主要通过投放人工鱼礁,给海洋生物建个“家”,建成新的生态系统,形成新的生物链。

恰逢此时,蜈支洲岛旅游区前来寻求合作,提出由王爱民带队负责科研,旅游区负责执行。“当时自己是有顾虑的,因为我过去没做过。”王爱民说,“但仔细思索,除了企业需要外,可能以后国家在生态环境保护方面还会做很多工作。”于是,王爱民带领团队与蜈支洲岛旅游区合作,开始了海洋牧场的建设。

海洋牧场最初是从日韩美等国兴起,被认为是有效的渔业资源恢复方式并被引入中国。从2015年到2025年,中国拟通过人工鱼礁投放、增殖放流等方式,建设178个国家级海洋牧场,以此推进全国的海洋牧场建设和发展。王爱民注意到,由于过去捕捞量大,海洋的一些生态系统在衰退。“海洋牧场建设的主要目的就是为了恢复生态系统,特别是要把鱼类资源恢复起来。”

转运和投放人工渔礁

2015年,海南大学策划筹备南海海洋资源利用国家重点实验室,王爱民扛起重任,成为海洋牧场团队负责人,并吸纳了水产养殖、海洋生态等不同专业的年轻教师一起投身科研,积极组织与参与编写海洋牧场规划、组织团队开展海洋牧场关键技术攻关、积极宣传与科普建设海洋牧场的意义。

王爱民为海南省委书记沈晓明(右三)

介绍海洋牧场建设情况

在海南大学海洋牧场团队的技术支撑下,蜈支洲岛海洋牧场在单纯的投放人工鱼的基础上增加了技术研发元素。从2017年开始,他们除了进行投礁区域监测,珊瑚礁生长状况和渔业资源变化的评估,也开始做经济贝类底播增养殖的研究,以提高海洋牧场的经济效益。

从2010年开始申请海域,2011年开始投放第一块人工鱼礁,到2019年获评国家级海洋牧场示范区……蜈支洲岛海域海洋牧场建设的这些关键年份,王爱民都记得特别清楚,蜈支洲岛几乎成了他的第二个家。

2021年4月8号,蜈支洲岛海域海洋牧场又开始投放新的一批共870个人工鱼礁。早期人工鱼礁的投放区域已形成完整的珊瑚礁、鱼虾贝等海洋生物圈,海洋生态修复和渔业资源养护取得了显著成效,海底生态越来越好,王爱民深感欣慰。

在王爱民看来,做好海洋资源和生态的恢复,是他作为科技工作者的职责和使命。他说,“在海南自贸港建设的大背景下,做好海洋牧场,发展‘蓝色粮仓’,具有很大的潜力和广阔的前景。”

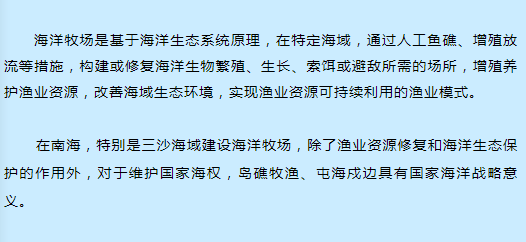

小知识:什么是海洋牧场?

人物介绍

王爱民,男,汉族,1961年6月生,出生地新疆库尔勒;毕业于上海海洋大学水产养殖专业研究生,获农学博士。现为海洋学院教授、水生生物学博士生导师。中国海洋湖沼学会/中国动物学会贝类分学会理事,中国水产学会海水养殖专业委员会委员/水产生物技术专业委员会委员,海南省生物工程协会副理事长,全国水产原种和良种审定委员会委员(2009-2017),全国水产标准化技术委员会海水养殖分技术委员会委员/珍珠分技术委员会委员。1993年被国家教委和国家人事部评为“全国优秀教师”,并授予全国优秀教师奖章。

本文来源:海南大学党委宣传部