自然资源部第一海洋研究所等在南亚季风演化机制研究方面取得新进展

近日,自然资源部第一海洋研究所在南亚季风演化及驱动机制研究方面取得新进展。研究成果以“12 Ma以来南亚夏季风的减弱与南北半球间冰盖的扩张有关(Weakening of the South Asian summer monsoon linked to interhemispheric ice-sheet growth since 12 Ma)”为题在线发表在Nature Communications。该项成果由自然资源部第一海洋研究所海洋地质与成矿作用重点实验室姚政权研究员、石学法研究员,中国科学院地质与地球物理研究所郭正堂研究员,中国科学院地球环境研究所李新周研究员及德国汉堡大学、印度国家海洋研究所等国内外合作者共同完成。亚洲季风是全球气候系统的重要组成部分,其形成、演化和驱动机制在全球变化研究中倍受关注。许多研究表明,亚洲季风最晚在早中新世就已形成,然而早中新世以来亚洲季风演化的驱动机制却尚未明晰,主要观点包括青藏高原隆升、全球变冷、特提斯海的退缩以及大气CO2变化的影响。在这几个观点中,全球变冷这一观点受到了广泛关注,但全球变冷通过何种机制来影响亚洲季风演化仍不清楚。

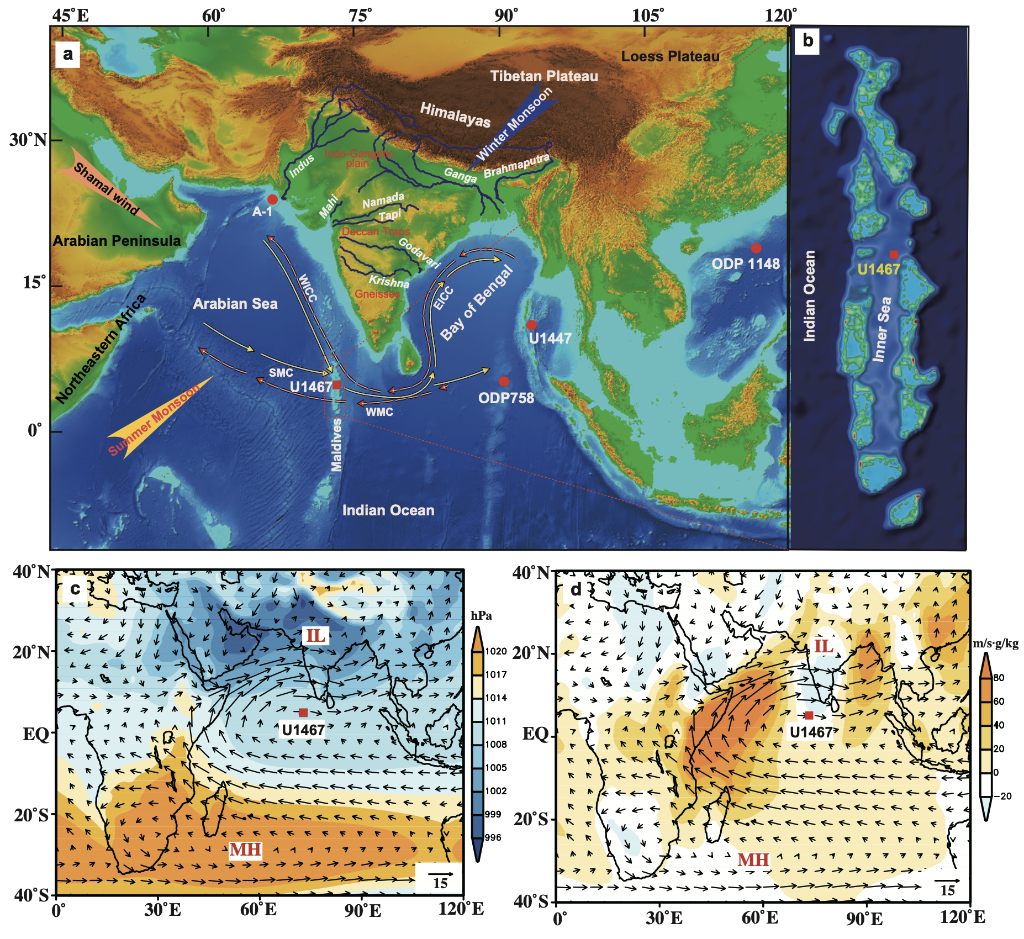

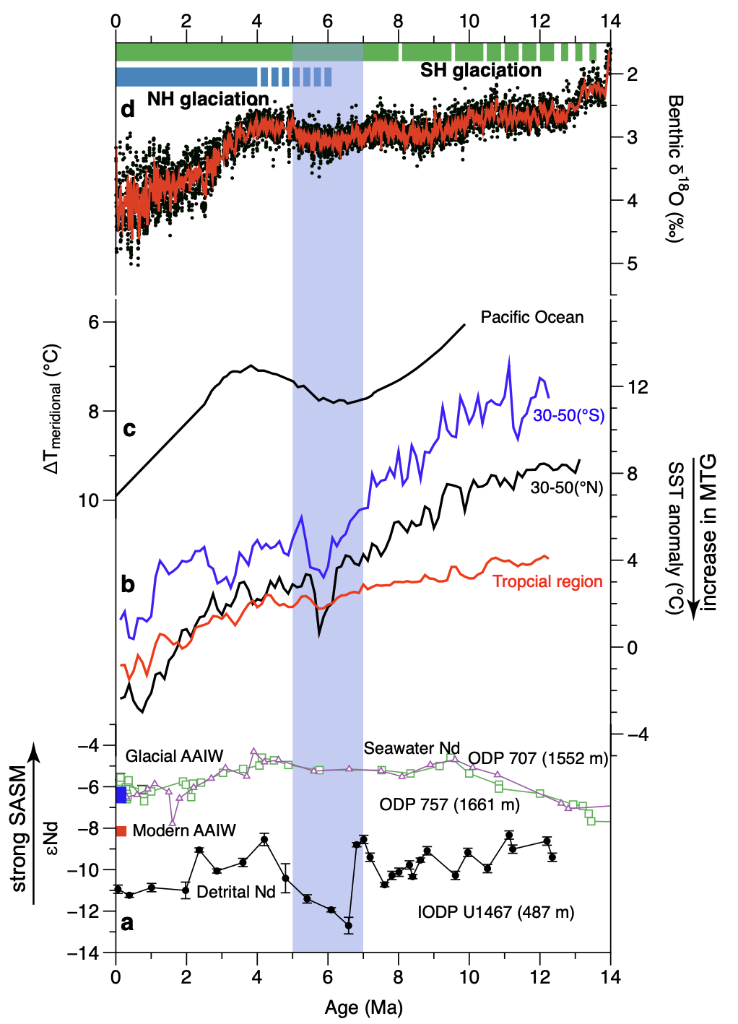

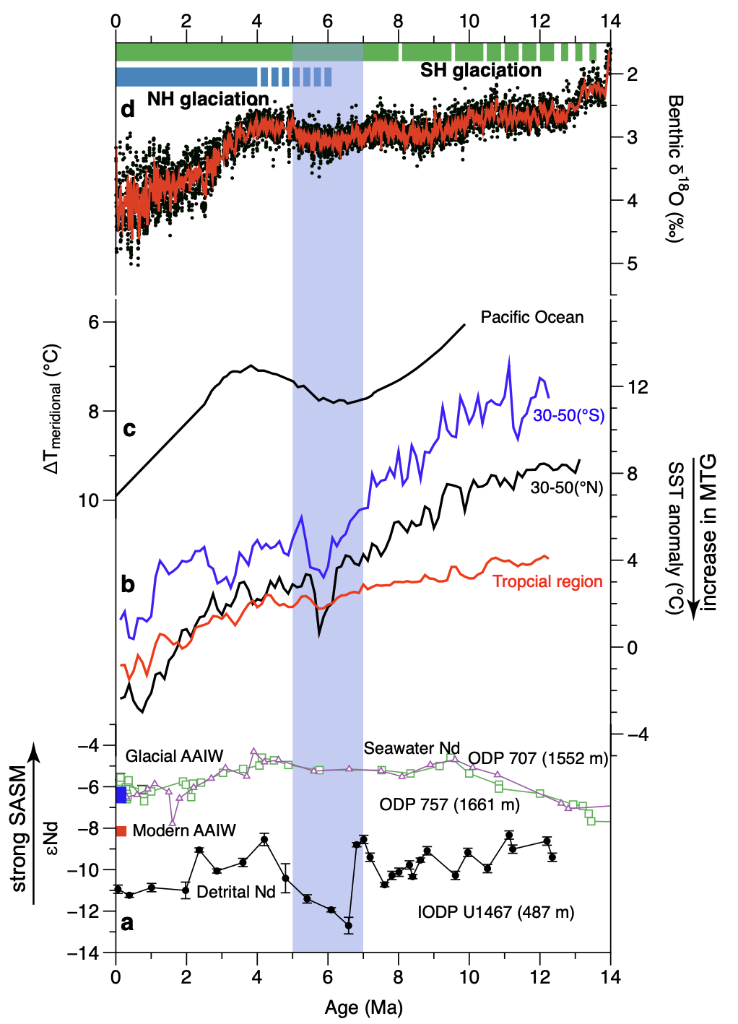

研究团队通过对国际大洋钻探计划IODP 359航次获得的位于马尔代夫内海的U1467岩芯中碎屑组分的锶、钕同位素进行研究(图1),建立了过去12 Ma以来的风尘、物源和季风演化历史。物源研究表明,钻孔中风尘物质主要来源于非洲东北部和阿拉伯半岛(Nd同位素值偏正),其次为印度沙漠(Nd同位素值偏负)。前人基于现代观测及东北印度洋表层沉积地球化学的研究表明,来自非洲东北部和阿拉伯半岛的风尘物质只能由夏季风输运到马尔代夫内海。U1467钻孔沉积物中Nd同位素的高值指示了南亚夏季风的增强,将更多来自非洲东北部和阿拉伯半岛的物质输运到研究区。因此Nd同位素可以反映南亚夏季风的强度。根据εNd的变化,发现12 Ma以来南亚夏季风呈现“两步式”减弱的变化趋势,与深海氧同位素指示的冰盖变化及全球不同纬度海区海表温度变化一致(图2)。结合数值模拟,研究人员认为南、北半球冰盖的不对称演化可通过影响哈德莱环流/热带辐合带的经向移动以及马斯克林高压和印度低压之间气压梯度来控制南亚夏季风的演化。该研究阐明了极地冰盖是控制中新世以来构造尺度上南亚季风变化的重要机制,为季风演化的“全球变冷”观点提供了重要证据。

图2 过去12 Ma以来南亚季风演化与冰盖扩张对比

自然资源部第一海洋研究所姚政权研究员于2015年参加了国际大洋钻探计划 IODP359航次,航次的主要目标是揭示东北印度洋碳酸盐台地序列与南亚季风演化,本项研究成果即是利用该航次样品资料获得的,研究工作同时得到了国家自然科学基金、山东省泰山学者攀登计划、中国IODP等项目的资助。

https://doi.org/10.1038/s41467-023-36537-6。

本文来源:自然资源部第一海洋研究所