青岛

近日,Science Bulletin在线发表了同济大学海洋与地球科学学院刘丰豪博士及其合作者的研究成果“Accelerated marine carbon cycling forced by tectonic degassing over the Miocene Climate Optimum”,报道了距今约1700到1400万年前的中新世气候适宜期,活跃的构造运动向地球表层系统注入了大量的碳,造成海洋碳循环对偏心率强迫的响应加速。

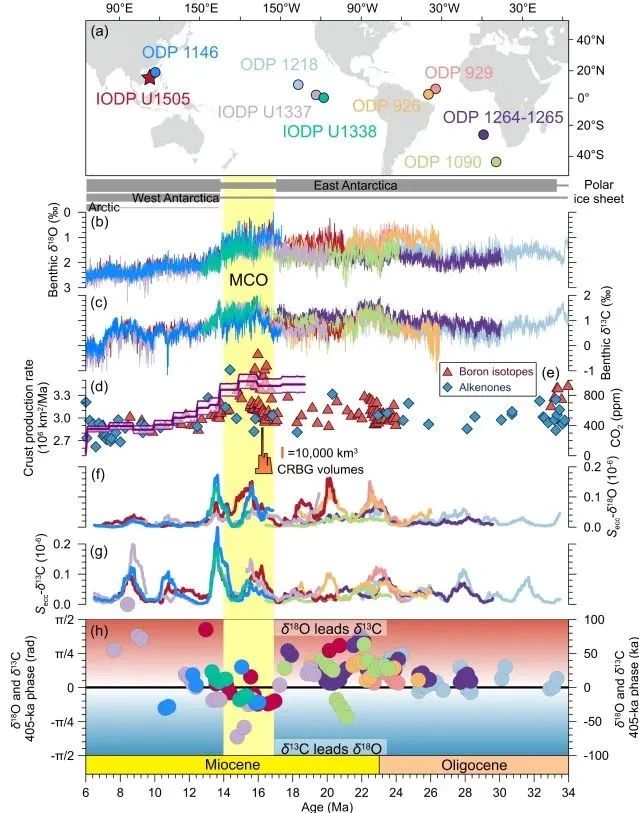

新生代6600万年以来的气候系统波动存在显著的40万年偏心率长周期。偏心率只会微弱影响入射太阳辐射的总量,但为何能在气候系统中留下如此强烈的印记,至今仍然是个未解之谜。为了寻找问题答案,首先需要找到长时间跨度的气候档案资料以及可以简便测量并能有效指示气候波动的指标。深海沉积序列是记录新生代全球环境演变的良好档案。海洋沉积物中底栖有孔虫的稳定氧(δ18O)和碳(δ13C)同位素,可以分别指示气候—冰冻圈变化以及碳在大洋和其他储库之间的转移,因此常被用来追踪气候变化与碳循环的联系。

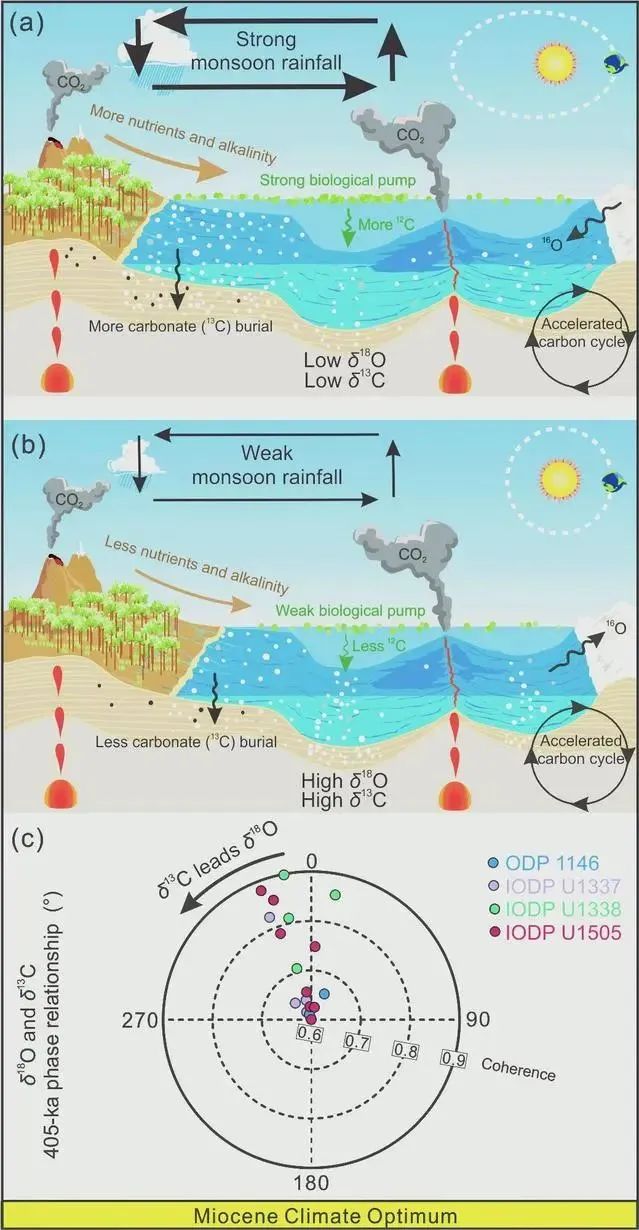

距今约3400到600万年前的渐新世到中新世,地球上仅有南极大陆发育冰盖,气候—冰冻圈变化和海洋碳循环都存在明显的40万年偏心率长周期,且呈现同相位(同步)变化、以及明显的领先—滞后关系。一般而言,由于碳在深海储库中具有较长的滞留时间,对轨道强迫响应较慢,导致气候—冰冻圈在40万年长偏心率周期上的变化领先于海洋碳循环约1.9万年(图1)。但在距今约1700到1400万年前的中新世气候适宜期,二者的相位关系出现异常变化。

图1 渐新世—中新世底栖有孔虫稳定氧和碳同位素记录在40万年长偏心率周期上的演化相位关系。(a)本文中汇编的不同站位位置,红色五角星为IODP U1505站位。(b和c)汇编的底栖有孔虫δ18O和δ13C记录,灰色长条为两极冰盖的演化图。(d)95%置信区间内的全球海洋地壳生产速率(紫色线条)。(e)利用硼同位素(δ11B)和长链烯酮(U37k′)重建的大气pCO2。哥伦比亚河溢流玄武岩群(CRBG)的就位阶段和碳排放量由橙色矩形表示。(f和g)底栖有孔虫δ18O和δ13C(Secc-δ18O和Secc-δ13C)对40万年偏心率强迫的敏感性。(h)底栖有孔虫δ18O和δ13C在40万年周期上的演化相位关系,正负相位关系分别表示δ18O超前或滞后δ13C。黄色阴影标记了在中新世气候适宜期δ13C变化领先δ18O的现象。

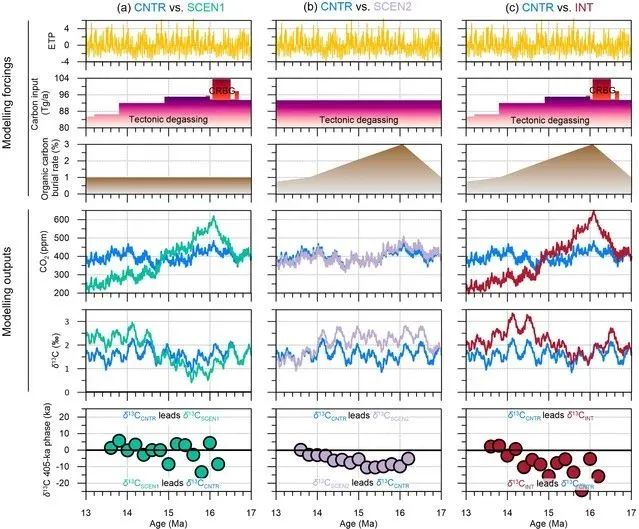

图2 不同气候强迫下的模拟结果对比。(a)控制实验(CNTR)和敏感性实验1(SCEN1)、(b)控制实验(CNTR)和敏感性实验2(SCEN2)以及(c)控制实验(CNTR)和综合实验(INT)模拟结果的对比。模型强迫包括ETP、构造脱气的碳输入和有机碳埋藏比例的变化。输出结果分别为大气pCO2和深海溶解无机碳的δ13C。之后进一步计算了40万年周期上

δ13CCNTR和δ13CSCEN1(δ13CCNTR和δ13CSCEN2,δ13CCNTR和δ13CINT)之间的演化相位关系。

该研究表明当地球处于温暖的气候态时,低纬气候过程主导了海洋碳循环变化。这与最近约600万年以来上新世到更新世的气候演化机制截然不同(两极都有冰盖发育的冰室期状态),北半球冰盖的扩张—消融旋回会导致气候—冰冻圈变化和海洋碳循环在偏心率周期上呈现反相位变化,表明高纬冰盖的波动主导了这一时期轨道时间尺度上的表层系统碳循环。此外,该研究也为探讨轨道尺度海洋气候变化与地球深部构造运动的联系提供了一个有趣案例。

论文第一作者为刘丰豪博士,合作者包括同济大学海洋与地球科学学院杜金龙博士、黄恩清教授(通讯作者)、田军教授,自然资源部第二海洋研究所马文涛研究员,中国科学院地球环境研究所马小林博士,以及荷兰乌特勒支大学Lucas J. Lourens教授。该研究受国家自然科学基金(42122042,42030403,42188102),中央高校基本科研业务费专项资金(22120220531),上海市基础研究试点项目,以及荷兰地球系统科学中心(024.002.001)共同资助。

https://doi.org/10.1016/j.scib.2023.12.052

本文来源:同济大学